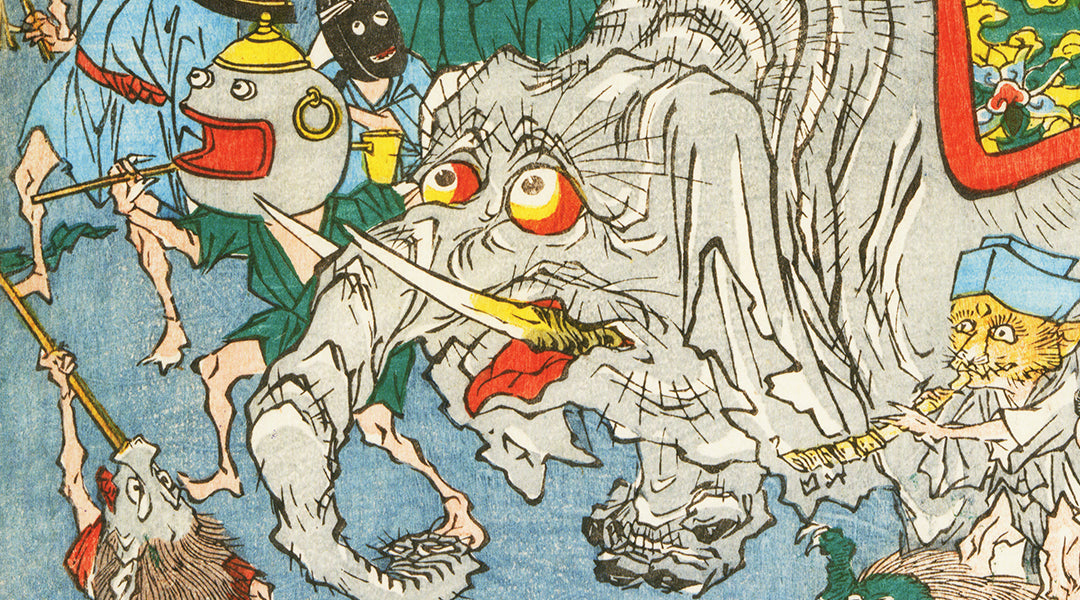

Dans notre précédent blog, nous avons découvert les origines mystérieuses des yōkai – ces créatures espiègles et, parfois, malveillantes ainsi que les apparitions qui ont longtemps erré dans les terres d'ombre du folklore japonais. Surnaturels et subversifs à parts égales, ils semblent être façonnés à partir des peurs et des désirs les plus profonds de l'humanité, qu'ils apparaissent dans des gravures satiriques, des films d'horreur ou des encyclopédies historiques.

Mais attention, ces farceurs métamorphes ne se contentent jamais de rester enfermés dans le passé : des siècles après la première « renaissance » des yōkai à l'époque d'Edo (1603 – 1867), les yōkai ont connu un autre renouveau dans l'ère d'après-guerre. Lisez la suite pour découvrir comment ces êtres anciens en sont venus à refléter des angoisses très contemporaines autour de questions telles que l'urbanisation, l'industrialisation et la perte de la culture traditionnelle.

La deuxième renaissance yōkai

L'un des raviveurs d'après-guerre les plus passionnés des yōkai était l'artiste et folkloriste Shigeru Mizuki, dont la série manga de longue date Non Kitaro a été largement crédité pour avoir réintroduit les yōkai à toute une génération de lecteurs japonais. La série a commencé en 1960 et raconte l'histoire d'un « garçon-fantôme », Kitaro, et de sa bande d'alliés yōkai alors qu'ils luttent pour instaurer la paix entre le monde humain et le monde des yōkai. Cependant, c'est l'érosion de ces traditions culturelles bien-aimées qui a fourni un riche matériau à de nombreux artistes d'après-guerre.

Un exemple de cela est l'énormément populaire Yokai Sanbusaku trilogie de films (Yokai Monsters) (1968–69), créée par Daiei Motion Picture Company (le studio qui a distribué Kurosawa’s Rashômon). Bien que ces films remarquables aient représenté les yōkai dans leurs formes traditionnelles, leurs histoires reflétaient les luttes d'une nation en pleine urbanisation et industrialisation rapide, tiraillée entre tradition et modernisation. Les yōkai dans les films sont souvent poussés à agir par des injustices sociales telles que des propriétaires de taudis avides et des fonctionnaires corrompus – offrant un commentaire mordant sur la croissance effrénée du consumérisme et du matérialisme que beaucoup considéraient comme usurpant les valeurs traditionnelles.

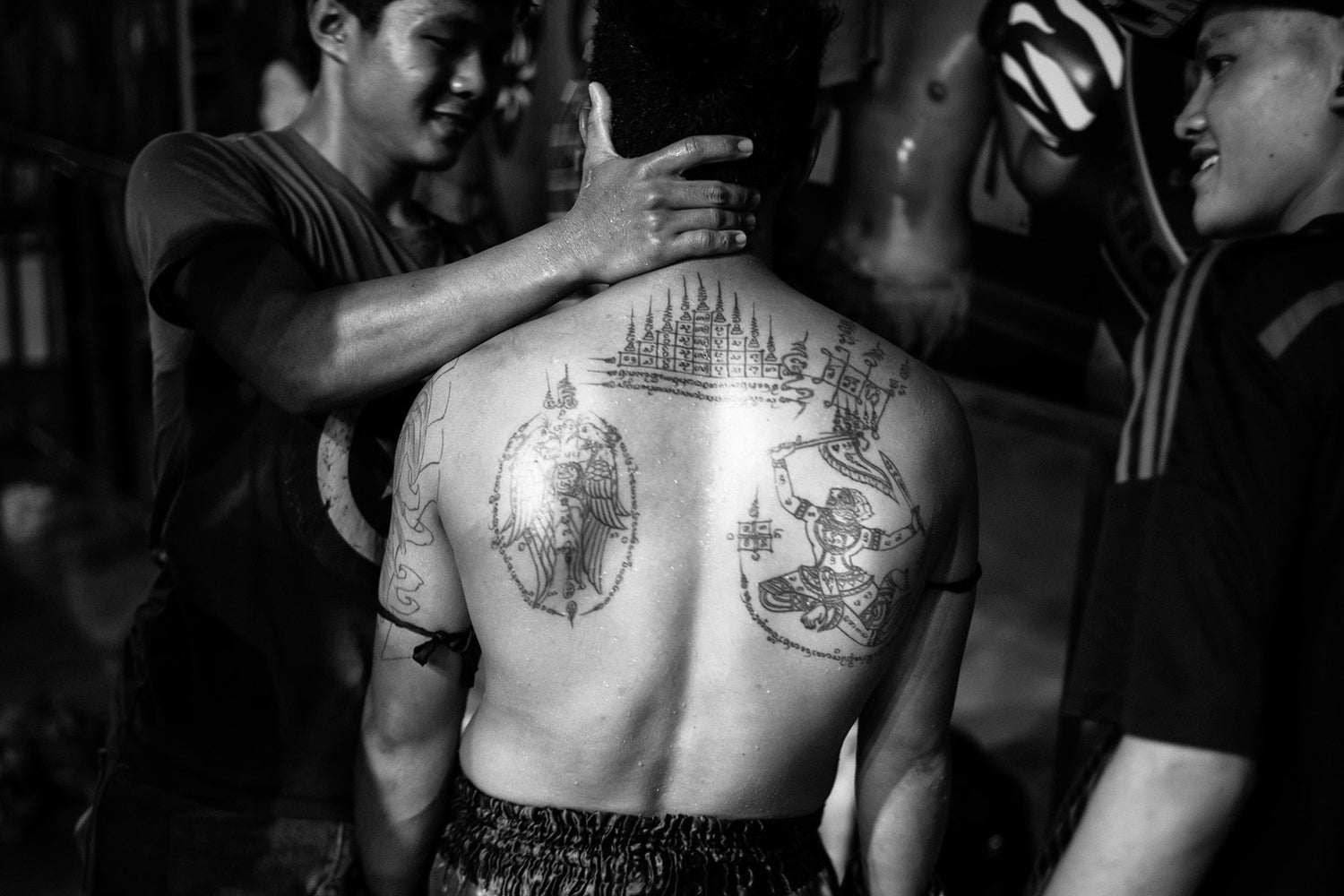

Ce conflit d'après-guerre entre tradition et modernité se reflète également dans un film beaucoup plus tardif, celui d'Isao Takahata Pom Poko (1994). Il raconte l'histoire d'un groupe de tanuki ("chiens viverrins" japonais métamorphes) à la fin des années 1960 qui unissent leurs forces pour empêcher les humains de détruire leur forêt natale. Dans une scène mémorable, les tanuki organisent une Hyakki Yagyō, une « Parade traditionnelle des cent monstres », pour effrayer les envahisseurs. Étant donné que le Hyakki Yagyō est souvent considéré comme l'une des origines de la mythologie yōkai, cette scène est un reflet fascinant et poignant de la lutte du Japon pour concilier son riche patrimoine culturel avec une croissance économique rapide.

De la tradition à la spéculation

Mais les yōkai sont également venus incarner les angoisses liées au progrès scientifique – jouant un rôle important dans la tendance de la fiction post-apocalyptique qui a captivé le Japon dans les années 60 et 70. Nés des craintes autour des développements technologiques et des troubles politiques, ce genre a vu les yōkai prendre des formes radicalement différentes. Par exemple, le yōkai emblématique à cornes ressemblant à un ogre, connu sous le nom de « oni », a fait irruption dans le vingtième siècle sous l'apparence d'« humains synthétiques » – comme dans la série manga futuriste de Nagai Gō Oni – La révolte de l'an 2889 (1969) – et des extraterrestres – comme dans Rumiko Takahashi’s Urusei Yatsura. Les Yōkai ont toujours reflété les peurs les plus profondes de l'humanité, et ces représentations semblent reconnaître le fait que les plus grandes terreurs ne venaient plus du monde naturel, mais des limites inconnues de la technologie avancement.

Façonnage et métamorphose

Les yōkai ont toujours existé aux frontières du connu, que ce soit dans les montagnes et les forêts à l'époque d'Edo, ou dans les dystopies de science-fiction qui semblaient tout à fait possibles dans les années 60 et 70. Un exemple plus récent est le yōkai aquatique connu sous le nom d'Amabie, qui est apparu dans des annonces de service public et des mèmes conçus pour ralentir la propagation du COVID-19 au Japon. Peut-être que l'attrait continu des yōkai vient du fait qu'ils sont toujours prêts à incarner tout ce qui est effrayant ou inconnu dans le monde – nous aidant à faire face à la confusion et aux bouleversements en nous offrant des doses égales de terreur et d'émerveillement.

Si vous souhaitez plonger plus profondément dans le monde mystérieux des yōkai, vous pouvez découvrir notre gamme dédiée de livres et d'impressions ici.

Laissez un commentaire

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.